En abril de 1916, seis hombres impulsados por el anhelo de descubrir mármol en los

confines más remotos del planeta, emprendieron una de las más audaces empresas que haya

conocido la Patagonia. Todo comenzó con una chispa: el hallazgo fortuito de unas

misteriosas piedras blancas por parte del curtido navegante Antonio Ríspoli en la olvidada

isla Cambridge, escondida entre los laberintos de canales y archipiélagos del Pacífico

austral. Aquella chispa encendió un sueño.

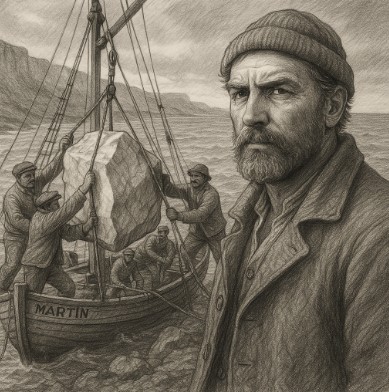

Ríspoli, viejo lobo de mar y padre del célebre aventurero Pascualini, se unió al intrépido

ingeniero dálmata Duje Cettineo —veterano de las guerras balcánicas y perseguido del

imperio austrohúngaro— para llevar adelante una expedición sin precedentes. Formaron

una sociedad de seis valientes: Emilio Swierczewski y Cettineo como técnicos; Juan

Krateil, socio entusiasta; Enrique Bacigalupi, encargado de legalizar la empresa y asegurar

los títulos mineros; y Pedro Matta Ponz, dueño del cúter Martín, quien cedió

generosamente su embarcación. A bordo, dos marineros completaban la tripulación: uno

chileno, otro portugués. La aventura estaba en marcha.

El Martín, un modesto cúter a vela de dos a tres toneladas, zarpó el 7 de abril desde Punta

Arenas con rumbo a la isla soñada, apenas a 300 kilómetros al norte. Preveían una travesía

de 15 a 20 días. A bordo llevaban lo indispensable: víveres para un mes, un compás, cartas

marinas, redes de pesca… y una determinación de acero. Pero ni la más precisa de las

cartas podía anticipar lo que los esperaba: un mar embravecido, tormentas traicioneras y

una naturaleza indomable. Así comenzaba su odisea en los confines del mundo.

A los ocho días alcanzaron isla Landfall. El viaje, ya más lento de lo previsto, tomó un giro

trágico cuando intentaron volver por el Canal Abra. Una espesa neblina y un viento

traicionero los empujaron mar afuera. Sin control sobre el rumbo, sin velas, con el barco

sellado como una caja flotante, fueron sacudidos durante seis días por el furioso oleaje del

Pacífico, alimentándose apenas, tendidos en la bodega sin aire fresco.

Al amanecer del 21 de abril, vislumbraron tierra: cumbres nevadas rompían el horizonte.

¿Sería su destino? No. Un nuevo temporal los empujó aún más lejos. Finalmente, gracias a

la pericia de Ríspoli, lograron fondear en una ensenada protegida de isla Week. Habían

sobrevivido.

Repuestos tras tres días, navegaron de refugio en refugio, castigados por vientos y

tormentas, fondeando en bahía Barrister, luego en Gotesworth y finalmente en Desolación,

donde pasaron ocho días esperando una ventana de buen tiempo.

El 9 de mayo, con los víveres menguando, se arriesgaron a alcanzar caleta Mataura. Allí

quedaron atrapados 17 días por tormentas. Comían una sola vez al día, racionando harina,

café y azúcar. Cazaban aves, pescaban y esperaban. El día 17, el sol reapareció. Izaron

velas y zarparon de nuevo.

El cúter rodeó el feroz Cabo Pilar, y a medida que se acercaban al peñón de los

Evangelistas, la costa conocida por Ríspoli comenzó a perfilarse. Llegaron a islas Cóndor el

23 de mayo. Habían sobrevivido 33 días de mar y desesperanza, y por fin divisaban el

último tramo hacia su meta.

Del 28 de mayo al 7 de junio navegaron entre canales interiores y archipiélagos hasta que,

frente a ellos, se alzó la legendaria isla Cambridge hoy Diego de Almagro, promesa de

mármol y símbolo de su tenaz resistencia. Pero el desengaño fue brutal: en el sitio del

supuesto hallazgo, las piedras no tenían valor industrial. Fue entonces que Cettineo,

internándose más al sur del seno Huemul, halló otras vetas, ocultas entre la selva y la

niebla. Allí sí, entre peñascos cenicientos, se encontraba el mármol que cambiaría el

destino de la expedición.

El regreso fue otra travesía épica. En el estrecho de Nelson, se cruzaron con un cúter de

cazadores de nutrias que les salvaron del hambre y la desesperanza, compartiendo víveres

y tabaco a cambio de una escopeta. Más adelante, en Puerto Gallant, se reencontraron con

un viejo conocido: Pablo Gómez, exmarino que vivía con una aborigen y traficaba pieles

con los indígenas. Los agasajó con cazuela, vino, y hospitalidad que parecía irreal tras tanto

sacrificio.

Cettineo, emocionado, le regaló su brújula y reloj. Era el símbolo de una travesía que se

cerraba con humanidad.

El regreso de los invencibles

En la gélida madrugada del 10 de agosto de 1916, tras más de cuatro meses de feroz lucha

contra la furia del Pacífico, los hielos errantes del sur, la niebla interminable y el hambre

que mordía los huesos, el cúter Martín emergió como un espectro de las profundidades del

tiempo frente a las costas del estrecho a poca distancia de Punta Arenas. Había sobrevivido.

Atracaron frente a la estancia Guayrabo, donde Duje Cettineo —con las ropas aún

empapadas, la barba endurecida por la escarcha y los ojos encendidos por la victoria— fue

el primero en pisar tierra. Con manos temblorosas por la emoción más que por el frío, logró

comunicarse por teléfono con su socio Emilio Swierczewski, quien llegó de inmediato en

automóvil, con el rostro entre la incredulidad y la euforia, como si hubiese visto regresar a

un muerto.

La noticia se propagó como fuego en pastizal seco. En pocas horas, toda la ciudad sabía que

los hombres del Martín habían regresado. Los diarios no tardaron en compararlos con los

grandes navegantes del pasado, aquellos que osaron desafiar el fin del mundo. El muelle se

llenó de gente: hombres, mujeres, niños, todos buscando entre la bruma a los héroes de

carne y hueso. Algunos aplaudían, otros lloraban en silencio, y muchos simplemente

observaban, incrédulos, ante la magnitud del milagro.

Allí estaban: el inquebrantable capitán Antonio Ríspoli, con la mirada curtida por la

tormenta y la gloria; Duje Cettineo, el soñador tenaz que nunca se rindió; los marineros

anónimos, verdaderos titanes del sur; y junto a ellos, la memoria viva de aquellos que les

tendieron la mano en el camino. Volvían no solo con vida, sino con una historia que rozaba

la leyenda.

Habían vuelto.

Y como prueba tangible de su gesta, las piedras de mármol rescatadas fueron expuestas

días después en la casa comercial J. L. Jacobs, en la emblemática esquina de Roca con

Lautaro Navarro, frente al despacho donde Cettineo y Swierczewski soñaron con la

empresa. Allí, sobre estantes de madera, el mármol brillaba bajo la luz invernal como un

trofeo arrancado a la Tierra misma, testimonio de coraje, ciencia y perseverancia.

Pasaron algunos años, cuando el hijo de Antonio Rispoli, “Pascualini” al mando de su

Cúter Domitila, emprende proa al norte rumbo a los canales y la Isla Cambridge y con un

esfuerzo de hombre de mar, logra subir a su cúter un trozo de mármol de unos 150 kilos

para traerlo a Punta Arenas e instalarlo en la Plaza Muños Gamero, lugar donde se llegue

actualmente nuestra hasta monumental, el mármol después de algunos años es posesionado

en el centro de la Plaza Lautaro, rindiendo recuerdo de esos audaces marinos.

Un monolito para el alma de Magallanes

Y que no quede el mármol sólo como testigo de una hazaña olvidada entre mares y

tormentas. Que se alce, firme y eterno, en el corazón mismo de nuestra ciudad: en la Plaza

de Armas de Punta Arenas, en su rincón sur-este, donde los vientos susurran historia y la

gente aún camina con la memoria a cuestas.

Que una de sus caras, pulida con respeto, reciba las palabras que son oración y promesa,

verso y bandera:

“Yo te rezo Señor por Magallanes,

yo te pido mi Dios por su futuro,

esa orgullosa tierra conquistada,

por camino que Tú mismo trazaste.”

Porque al cumplirse cincuenta años del «Canto a Magallanes» en el 2026, no hay mejor

tributo que entrelazar la poesía que nos canta con la piedra que nos recuerda. Que el

mármol, rescatado con sudor y coraje desde los confines del océano, hable al futuro con

voz de roca y fe.

Y bajo esos versos sagrados, una placa sencilla pero inmortal:

«En memoria de Duje Cettineo, Antonio Ríspoli, y los valientes que en 1916 desafiaron el

mar y la muerte para descubrir este mármol, que hoy se erige como símbolo del espíritu

indomable de Magallanes.»

Así, cuando el sol caiga sobre la plaza, y los niños corran sin saber aún de qué está hecha su

tierra, habrá una piedra que les hable, que los mire y que les cuente la historia.